練馬区北町のフリーペーパー「しもねり・かわら版第14号が11月15日に発行されました。今回も音楽コラムを書かせていただきました。ローカル情報も楽しみで、編集の皆さんのご尽力に感謝しています。

タイトルは「共感覚ってご存じですか?」で、音を聴くと色が見える、というお話です。

かわら版コラムは字数制限があるのですがもう少し書きたくなりましたので、こちらで詳しく書いてみたいと思います。

私は10年ほど前まで共感覚というものを全く知りませんでした。

知ったきっかけはNHKのテレビ番組でした。最初はちゃんと見ていなかったのですが「あれ?こんなことにわざわざ共感覚なんて名前がついているの!?」と驚きました。

「黄色い声をあげる」など音を色で表現するように、異なる感覚が連動するという共感覚は誰もが持っているとのことです。ただ、共感覚には様々なものがあり、変わっているケースではある音を聴くと四角い何かを掴むような感覚がするとか、感覚が強すぎて苦しんでいる人もいるなど、複雑なものだということを知りました。

私の場合ですが・・・

*文字(ひらがな・カタカナ・アルファベット)・数字に色が決っている。

例:色を表す漢字はそのまま、黒=黒、赤=赤、こういうケースは多いのではないでしょうか。

色と無関係な漢字でも、何かしらの色があります。朝=赤・水色 早=水色 時=黄緑 宇宙=紺色・銀などなど

例:アルファベットのLはレモン色、R=は透明なリンゴジュースの色なので、物のイニシャルと関係しているのかもし れないのですが、綴りを知る前から決まっていたような気がします。

例:数字は覚える時に色とセットなので便利な時がありますが、2と7が同じ緑なので、データなどの数字を思い出す時、「緑だったけど2か7か」なんて迷うことがあります。

*楽器の音(単音・和音)に色がある。

例:ド=赤 ミ=緑 ソ=青系 でドミソの和音はそれらが絵具のように混ざって別の色になるのではなく、モザイクのようになっています。

実はお世話になった方々に出したヤマハの退職通知ハガキに、音楽の調性(ハ長調など)を色で表したものを作りました。実際自分で絵具を使って描いてみたのは初めてでした。何人かの人たちからは、調によって自分と同じだったり違ったりして面白がられました。あの頃は「共感覚」なんて言葉は知りませんでしたが、ただ幼少の頃から感じていた色を表わしてみたいと思っただけでした。

私が昔から感じていた西洋音楽の基本となる24調を表わしたものです。

※実はこの調性の色、新たにパステルを使って別途制作中です。

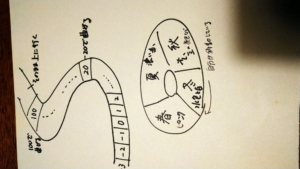

また、番組の中で出演者が数字を並べて書いているのを見てなんだろうと思いましたが、あ!これは私の頭の中と同じ感じかも!こんなことも共感覚の一種なの!?と再度衝撃を受けました。

私の数字の世界と四季

ちょっと雑な図でスミマセン。

私の場合はこんな感じ。立体的に数字が並んでいて、決まったところでカーブして繋がっています。出演者が書いた図がどこでカーブしていたかは忘れましたが、・・・ついでに四季もどうなのだろうと色も一緒に書いてみました。四季の色は春=ピンク、秋=オレンジ色・茶色など、冬=水色・白、などは多くの人と同じかもしれません。でも夏は私は濃い赤や濃いオレンジなのですが、緑という人もいて、ああ違うなーと思ってしまいます。四季のサイクルを自分が移動している感じです。

家族に訊いてみたら、こういう数字の世界はないと言います。では数字を思い浮かべる時、どう浮かんでいるの?自分は一年のどこにいるの?と逆に不思議です。

だんだん音楽とは関係なくなってしまいましたが、幼稚園のリトミックで先生のピアノによる和音を必ず当てていたのも、色のおかげもあったのかもしれません。